新华社成都9月10日电(记者树文、郑直、陈地)“明天我可以过教师节吗?”

9号的晚上,曲比史古在朋友圈打下这么一行字。站在大山深处的球场上,他也曾数次问过自己。

曲比史古接受采访。新华社记者 郑直 摄

2020年播出的纪录片《良师》第一集《传道》中,三位在边远地区扎根执教的老师让人动容,他们是小学教师曲比史古、中学教师张桂梅、大学教师张廷芳。

5年后,曲比史古已经离开教师岗位。告别讲台,曲比史古有些彷徨。但只要看到浸染了多年心血的校园,看到来之不易的球场,他的心就定了下来。如今每周,他还会回到瓦吾小学,回到球场,回到学生身边,一如22年前。

就像球场上终年漂浮的云朵,无论在哪里,他还是那个老师,那个教练,那个大山守望者。

“我们不要老师”

驱车离开成都,向大凉山深处进发,当车辆从昭觉县城沿着山路盘旋而上,海拔来到2700米,头顶的白云仿佛触手可及……拐过一段曲折的山路,云端中,梯田旁,一片专业足球场猛地撞入眼帘。

图为瓦吾小学的女足队员们在“玫瑰梦想球场”上训练(无人机照片)。新华社记者 沈伯韩 摄

这块云端中的球场,就位于四川省凉山彝族自治州昭觉县的瓦吾小学,曲比史古曾担任这所小学的校长。

走进学校门,路过教学楼,穿过篮球场,经过摆放训练器材、贴着中外足球选手海报的几间屋子,就能踩在足球场的人工草坪上。

22年前,曲比史古刚刚来到这里的时候,上边的这些名词基本上都不存在,当地人对他的态度也只有一句话:“我们不要老师。”

曲比史古是山下的昭觉县里人,2003年,作为当地彝族并不多见的大学生,他成为一名公办教师。现在这样的考试成功被叫作“上岸”,他则是“上山”。

曲比史古清晰地记得,当时还没有通车,他徒步三四个小时上山。当地乡亲问,小伙子你是哪里来的。他说他是这里的老师。

对方的回答是:“我们不要老师。”

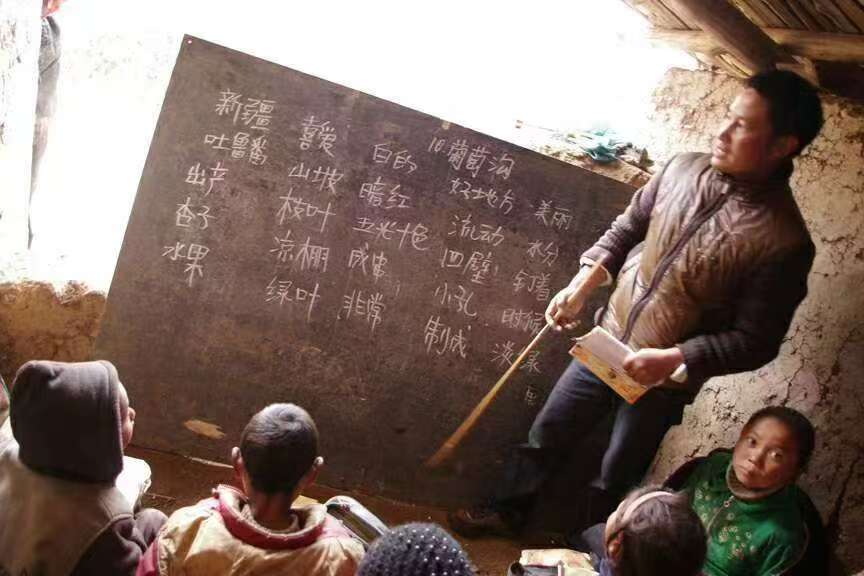

20年前在棚子里教学,没有板凳就坐在石头上上课。受访者供图

“一刹那其实自己内心非常复杂,想一走了之。”曲比史古说。但他觉得,自己也是彝族的孩子,还是大学生,就想教好一帮孩子。“你这样转身走的话,他们以后咋办?”

一段日子之后他知道,村民这么说,不是针对他,也不是真的不想要老师。

没有校舍,下雨天在牛棚里教学,学生只有四个人,都不会写自己的名字。没有通车,也没有通电。这样的条件,很难留得住人。孩子们开开心心来到学校,待了一段时间,老师待不下去,走了,孩子们失落了,家长们的心也冷了。

凭着年轻气盛,曲比史古去找村里有威望的长者和村干部,通过他们跟家长沟通,给他机会去试两个月。

“这两个月到了读书年龄的孩子都必须来我们瓦吾小学,然后我风雨无阻每天不迟到地来上课,过两个月你们看我行不行,行我就留下来。”

家长们按手印保证孩子们必须到校,一个都不能少。受访者供图

这一留就留了20多年。

头几年,曲比史古每天从县城走上来给孩子们上课,胶鞋走坏了很多双。后来他岁数渐长,就改为一周往返。因为要背着一周的物资上山,总有五六个孩子会在中途迎接他,虽然很累,但抬头看见高坡上孩子们小小的身影,曲比史古就觉得又有了动力。

到校没几年,他又偷偷拿出家里的5万块钱积蓄,买好材料弄上山,为孩子们修建新的校舍。乡亲们“每家出一根檩条”,大家一手一脚修起了三间砖石教室。

因为这事,曲比史古后来被老父亲抄起铁铲追着打了很久。

瓦吾小学的学生们站在曲比史古拿出5万元积蓄修建的砖房校舍前。受访者供图

在他“上山”22年后的今天,学校在政府和爱心企业支持下建成的新校区已投用多年,学校有了6个年级和幼儿园,十几名老师和200多名学生。

“不要怕”

年轻的时候,曲比史古可以跑步到学校,最快一个半小时。这个成绩除了孩子们给予的动力,还得益于大学足球队训练时练就的体魄。

那时候,曲比史古一个人承担了学校所有学科的教学任务——语文、数学、音乐、体育。

体育对他自己而言是一种热爱,更是他扎根乡村教育的“武器”。

开始家长们并不理解,过来问他:“你是教孩子们读书的,还是教跑步的?”但曲比史古心里很笃定。

2019年5月27日,瓦吾小学足球队员在学校前的水泥路上准备拉着用废旧轮胎自制的装备进行体能练习。新华社记者 沈伯韩 摄

“经过多年的乡村教育,我深深体会到哪些是我们的强弱项。山里很苦,路远山高,但是我们山里的孩子身体素质和体能比较好,不怕吃苦。”他说。

另一个方面的原因,是很多孩子是留守儿童,家长都去打工了。引入一种运动,就能填补孩子们的课余时间。

更重要的原因,一项体育特长,可能是孩子们走出大山的一条路子,他们可以去县里好的中学,进一步完成自己的学业。

山里的孩子大多腼腆羞涩,但到了球场上,他们的笑容真切而灿烂。

大家平整出来的一块泥地成为学校的足球训练场,孩子们最开始看见足球,抱着球撒着欢儿跑。他们踢得开开心心,进球了就在泥地上打滚。

在曲比史古看来,山上的教育、体育不苦,而是欢乐的、不断进步的。

瓦吾小学男生宿舍的木架子上,孩子们在一个踢破的足球里装上泥土,种了小小的绿植。只有踢比赛时才穿的新球鞋摆放在一旁。新华社记者 沈伯韩 摄

足球就这样在瓦吾小学发展起来,幼儿园到一年级培养兴趣,二年级抓基本功,三年级以上上对抗。2015年首支球队成立,2018年女队成立。学校在昭觉县的比赛名列前茅,山下许多学校的主力都是瓦吾小学的毕业生。孩子们还坐上动车走出了大山,看了中超比赛,和球队的梯队交过手……

2022年8月,瓦吾小学入选蚂蚁公益基金会乡村校园女足扶持项目“追风计划”,当年底,中国足协与支付宝共同捐赠,修建起了现在这座云端中的球场——“玫瑰梦想球场”。

中国女足球星王霜还特意来到这个学校,和孩子们同吃同住同训练一周,那是孩子们难以忘怀的快乐时光。

拼版照片:上图为孩子们在瓦吾小学的泥地足球场上训练(2019年5月26日摄);下图为瓦吾小学的女足队员们在“玫瑰梦想球场”上训练(2023年3月3日摄)。新华社记者 沈伯韩 摄

在瓦吾小学校舍旁,还有一片爱心农场,教师们和学生们会在这里耕作。今年,这片农场收获了几千斤苦荞。卖出去之后,他们可以支付一名长期跟队足球教练的微薄补贴。

训练之余,曲比史古和孩子们会唱起他们最喜欢的彝族歌曲《不要怕》:

“时光流转,岁月沧桑,不要怕,不要怕;

无论严寒或酷暑,不要怕,不要怕……”

“一朵云推动另一朵云”

时光流转,岁月沧桑。

当年的棒小伙曲比史古,现在已人到中年,而他最早带的那批学生,有的已经为人父母,更有些人的孩子,又来到瓦吾小学,成为他的学生。

2019年5月27日,曲比史古(右一)在给五年级的孩子们上数学课。新华社记者 沈伯韩 摄

“我要教三代人!”曲比史古觉得,自己会一辈子扎根这所学校,无论在什么位置。

教育,是一代代人的薪尽火传。

在他看来,哪怕一些学生没有走出深山,但他们的思想、生活在逐步转变,这就是教育的成功。

“他们更讲卫生了,他们会自己炒菜了……”生活中的一点一滴,都刻画着彝族山村的进步。在政府的大力支持下,古老的村寨通车通电,摘掉了贫困的帽子,乡亲们的视野也看得更远。

图为瓦吾小学的女足队员们在“玫瑰梦想球场”上训练(2023年3月3日摄)。新华社记者 沈伯韩 摄

2019年,曲比史古来到这所小学16年后,他的学生中有了第一位大学生,而他带的足球队,更多的成员已经走出了大山,到了县城、省城,到了更宽广的世界。

云端的这座球场很醒目,球场旁边的二十个大字也很醒目——“青青的草地,圆圆的足球,小小的我们,大大的梦想”。

体育中承载的教育理念,或许是曲比史古选择足球的最重要的原因。

去年,曲比史古调任昭觉县谷曲镇督学员,负责镇里5所小学的督学。他一直想将自己在瓦吾小学的经验推广开来,带动更多的孩子。

图为瓦吾小学的女足队员们在“玫瑰梦想球场”上训练(2023年3月3日摄)。新华社记者 沈伯韩 摄

“一些踢球长大的孩子们现在已经上了高中,走起路来带着风,非常阳光,这是足球带给他们的改变,我相信他们在未来的人生道路当中,因为踢球会更加自信,遇到挫折会更轻松地去面对。”他说。

在看到自己和张桂梅、张廷芳一起出现在纪录片中后,他深感骄傲与荣幸。

“之前交通闭塞,信息闭塞,我感觉好像只有我一个人在这么做,后来才发现,全中国很多的基层老师,很多的校长,我们都在做同一件事。”曲比史古说,“对于我来说,因为有前辈在上边,我也更有信心做好基层的教育。”

“教育就是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云。”作为老师,曲比史古有时会引用这句话。他带出来的第一位大学生,现在已经沿着他走过的路,成为又一名乡村教师。前辈在推动他,他也推动了更多人。